Mark Fisher (1968-2017), critico culturale inglese, negli ultimi anni – e sempre più spesso – è asceso allo status di autore di culto. La sua opera e il suo pensiero sono al centro di alcune delle esperienze intellettuali più significative degli ultimi anni – L’approfondimento

Nel mondo culturale ogni tanto saltano fuori dei culti, o meglio degli amori, che si accendono come scintille, come ondate o come la forma di un contagio. Wallace, la sua lunghissima caduta nell’orizzonte degli eventi di un buco nero coi denti. Bolaño e l’eroismo, la generosità, la nostalgia di chi sceglie di perdere tutto per una chimera di merda, come scrive in una poesia brevissima e misteriosa. Morti prematuri, e una parte dell’affetto viene da lì, va bene. Ma ci sono anche culti carbonari: quello per Vollmann, che è un animale braccato, rincorso forse proprio dalla morte che ha colto i colleghi. È impossibile non mantenere viva la speranza che con quella faccia inquietante e bellissima possa anche fuggirla per sempre.

Negli ultimi anni, e sempre di più, sta succedendo lo stesso per Mark Fisher (1968 – 2017, se non è un sintomo l’esistenza di pagine di meme tematiche, cosa lo può essere?). Ma, se questi sono degli scrittori tradizionali, creatori di mondi e di inferni, è strano, a una prima impressione, accada per chi è stato definito un critico culturale puro, che ha scritto più che altro testi brevi su opere altrui (è strano per chi non lo conosce: cioè, può esserci un recensore o un critico di culto?).

Si è parlato di una Funzione Fisher: per Robin Mackay consiste precisamente in “cosa possiamo imparare adesso su cosa vuol dire tenere a noi stessi e agli altri”. Anche in Italia ha smosso moltissimi: Christian Raimo consigliava Realismo Capitalista come unico libro da leggere nel caso non si avesse molto tempo; Gianluca Didino ha assistito “a un pellegrinaggio, o al momento di una canonizzazione” – il memoriale della morte; Valerio Mattioli ha parlato del suo suicidio come di un “vuoto assieme politico, culturale e soprattutto esistenziale, che di improvviso parve accomunare molti”.

Al netto di un’intelligenza capace di fabbricare (o ridefinire in modo operativo, più spesso) concetti cruciali; al netto di una curiosità trasversale, che forse è un modo di essere generosi o umili, oltre che spesso una maledizione; al netto di quella che è stata definita come un’attitudine pedagogica; di una prosa con dei momenti lirici elevatissimi (un esempio: “[le voci nella musica di Burial] attraversano le tracce come frammenti di lettere d’amore abbandonati che svolazzano spinti dal vento su strade afflitte da una catastrofe senza nome”: che meraviglia) c’è il fatto che, e si parla di un teorico marxista, e si parla di uno che sceglie sempre estetiche fredde contro il ventre caldo dell’autenticità, c’è, insomma, il fatto che qualcosa di Fisher commuova?

Si è mai visto qualcosa di simile a un fan dei cyborg, dei fantasmi, degli alieni, a un figlio impenitente e attardato di Karl Marx, che commuova nel senso per cui ancora Mackay ha parlato di un “anti-umanismo umano”?

Fisher si è tolto la vita il 13 gennaio del 2017. E come ogni suicida, la sua morte si lascia dietro dei misteri, ma inevitabilmente anche delle risposte (Violetta Bellocchio ha detto, con un’iperbole, ma con coraggio, qualcosa come che si è coerentemente suicidato) ed è innegabile che molta della sua canonizzazione derivi da qui.

Ma proprio perché Fisher ha speso enormi quantità di inchiostro a indagare le cause impersonali, e quindi politiche e culturali della malattia mentale, a de-individualizzarla, a scontrarsi contro la responsabilizzazione individuale e la privatizzazione dello stress post-tachteriana (“non esiste la società, esistono le famiglie e gli individui”, un anatema), contro la drammaturgia della scelta e della responsabilità, contro la “guerra hobbesiana di tutti contro tutti”; proprio perché ha protestato con lucidità disarmante contro chi voleva ridurre il suicidio a una traiettoria esistenziale (in k-punk, Why mental health is a political issue?, per esempio), perché ha scritto che “la depressione è il lato in ombra di una cultura imprenditoriale, quanto accade quando il volontarismo magico incontra opportunità limitate”, insomma proprio perché Fisher è così precisamente Fisher, sarebbe inopportuno e ingeneroso, oltre che ingiusto, ridurre la sua forza alla compassione o al cordoglio, oppure tacerne, per una forma di rispetto che a essere onesti è sempre dovuta e coglie nel segno.

Invece Fisher commuove per altre ragioni. Ha qualcosa della disposizione d’animo di certi poeti (di Zanzotto, di cui si è detto che vuole verità a costo di non essere), di certi santi medievali (per i quali quanto si vede è il dominio del falso, mentre il reale è avvolto nell’ombra: Lacan come San Paolo) e qualcosa del folle (si chiede “non è forse vero che qualsiasi rifiuto autentico della civiltà comporta un movimento nella schizofrenia – uno spostamento in un esterno che può essere commisurato alle forme dominanti di soggettività, pensiero, sensazione?).

Vale a dire, quella che si potrebbe definire una postura ontologica, un modo di rispondere alle domande “cosa c’è?”, “cosa esiste?”. Si ritrova nel materialismo gotico dei Flatline constructs, nella definizione di realismo capitalista (“la sensazione diffusa che non solo il capitalismo sia l’unico sistema politico economico oggi percorribile, ma che sia impossibile anche solo immaginare un’alternativa coerente”; in The privatization of stress, Fisher parla proprio del suo peso ontologico: il “realismo” è una determinazione dei limiti del possibile, di cosa può esistere e di cosa no: “di realista il capitalismo non ha nulla”).

Si ritrova in Spettri della mia vita – forse il suo libro più bello, pubblicato da minimum fax nella traduzione di Vincenzo Perna – dove l’hauntologia di Derrida, che è un’ontologia dell’assenza, viene declinata soprattutto nei suoi termini temporali (“[lo spettro] non possiede essere in sé, ma marca una relazione con ciò che è non più o non ancora”). E ovviamente in The Weird and the Eerie, che può essere letto tutto come un’analisi di ontologie spettrali: il weird, la compresenza di entità che non appartengono alla stessa dimensione, l’eerie, doppiamente declinato in qualcosa che agisce dove non dovrebbe esserci nulla o nel fatto che non vi sia nulla dove dovrebbe esserci qualcosa.

Fisher è un mistico? Un tipo invischiato in commerci di assenze coi fantasmi? Uno che non può fare a meno di tenere lo sguardo dritto mentre attraversa la catastrofe? Sì e no, se una fascinazione gotica viene dalla CCRU, è comunque qualcosa di laico e imbevuto di teoria (lo spettro può essere il virtuale; o, alternativamente: in un mondo capace di riconoscere solo le cause individuali, gli effetti strutturali del fatto che una società esista sembrano forze ctonie).

Fisher ritiene con Lacan e Žižek che il Reale sia quanto resista al processo di simbolizzazione (“un vuoto traumatico che può solo essere intravisto tra le spaccatura e le contraddizioni della realtà apparente”), con Alenka Zupančič che il principio di realtà sia ideologicamente mediato (che il senso di realtà abbia origine nei media mainstream). Con Badiou, che viviamo in una contraddizione. E ancora con Kant, Freud e Nietzsche che “se il reale è insostenibile, ogni realtà che andiamo a costruire sarà una tela di contraddizioni”.

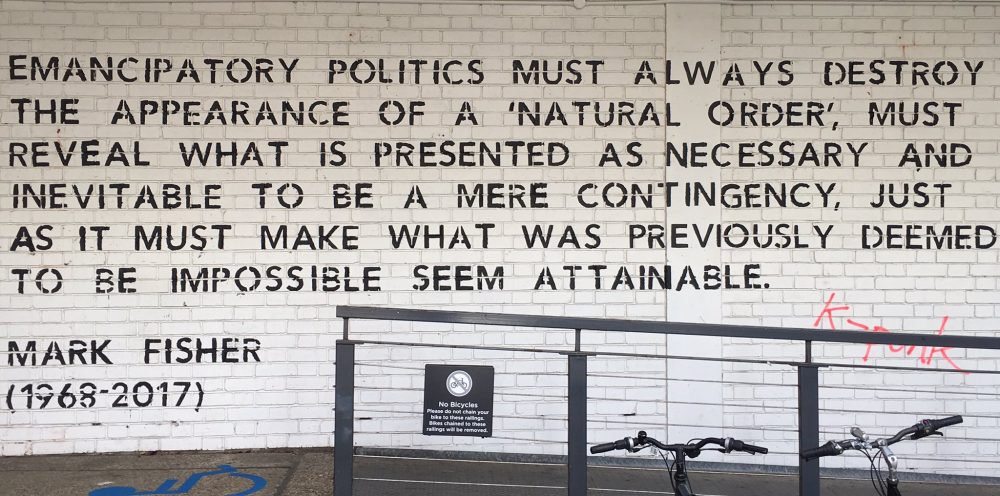

Crede, con Deleuze, che ogni argomentazione che derivi dall’esperienza sia sbagliata e reazionaria (il punto è il trascendentale kantiano: quali sono le precondizioni dell’esperienza?) e crede, per questo, che ogni politica di emancipazione debba distruggere le apparenze di un ordine naturale, puntare verso un fuori, allargare lo spettro del possibile.

(via)

Ama l’artificiale, il fuori, l’innaturale, l’inautentico, la costruzione (la deliberata, innaturale, costruita alienazione glam dei Roxy), i pattern astratti, contro qualsiasi autenticità, o natura o primitivismo rousseauiano.

Finisce per trovarsi al centro esatto delle esperienze intellettuali più importanti degli ultimi anni, come ha scritto Gianluca Didino nella postfazione a The Weird and the Eerie. Dal realismo speculativo (che vede il reale come radicalmente ritirato, cui si può accedere per via speculativa, dunque, empiricamente inattingibile), all’accelerazionismo (che vuole far collassare le contraddizioni del capitalismo accelerandole verso un altrove). Ma anche al centro del boom delle distopie e della fantascienza nella fiction, di certi smottamenti della musica elettronica. Forse anche il fatto che i ragazzini alla moda se ne vadano in giro vestiti di tutto punto con citazioni di futuri perduti è una reazione ironica del mondo (di un’ironia che è lo specchio convesso della paura), trovatosi di colpo sbugiardato su un nervo scoperto.

Può interessarti anche

Quando guarda alle cose non può evitare di vedere causalità spettrali, flussi di forze, fantasmi: può essere il capitale (c’è altro che non si vede, ma eserciti più influenza, si domanda), le forze della psiche (per Freud era “una scienza degli spettri”), il tempo, il desiderio (la jouissance), davvero tutto: a un certo punto in k-punk scrive: “La sessualità umana è irriducibile all’eccitazione biologica, togli l’allucinatorio, togli il fantasmatico, e la sessualità scompare”.

A un poeta, un santo e un pazzo, e pure a un mistico, sarebbe bastato darci testimonianze di un aldilà che è sempre qui, del fuori che è dentro, ma al contrario Fisher crede il dentro sia un dispiegarsi del fuori (Capital is more real than you are: there is no such a thing as the autonomous individidual) quindi non può essere che un punto di partenza.

Cosa risulta dal fatto che il vero sia parente dell’invisibile, e che la realtà si manifesti attraverso dimensioni, piani e livelli, di entità che non appartengono alla stessa dimensione, che si contraddicono incrociandosi? Un caleidoscopio o un prisma, in cui al collasso delle semantiche fondative (sono da leggere le pagine sulla demondificazione) corrisponde che il reale, il simbolico, l’immaginario, il politico e il personale e l’esistenziale riverberano l’uno nell’altro continuamente.

“Il personale” – per esempio, scrive Fisher in Spettri della mia vita – “è impersonale”. Il realismo capitalista è sì una dinamica culturale enorme, strutturale, ma è anche esplicitamente la proiezione (il riverbero) sul piano dell’impersonale di una condizione individuale ed esistenziale. Più di una volta lo chiama realismo depressivo: e cos’è l’assenza della possibilità di concepire un’alternativa allo stato dell’esistente se non la depressione?

In Spettri della mia vita fa un passo più in là. È un libro sul tempo culturale: la tesi è che il tempo culturale sia, come scrive Shakespeare nell’Amleto, out of joint, fuor di sesto. Il XXI secolo vive in un presente bloccato dall’impossibilità di concepire un futuro, ed è oppresso da un senso di finitezza e sfinimento in cui gli spettri dei futuri passati: dei modi in cui si è immaginato un futuro radicalmente diverso, falliti, infestano un presente incapace di fare lo stesso gesto.

È una tesi essenziale che consente di analizzare un’enormità di fenomeni politici, culturali e simbolici ma ancora, su un piano esistenziale, è l’espressione di una temporalità depressiva. Il tempo della depressione è la condizione di chi vive un presente bloccato perché infestato dall’azione degli spettri di eventi passati e prova un senso di futuro forcluso.

Grazie a questi slittamenti semantici, i processi storici si illuminano a vicenda, e un pezzo sui Joy Division (“negromanti accidentali”), per esempio, può contenere nel medesimo giro sintattico un’analisi di un fenomeno pop, un’analisi storico-politico “sull’obsolescenza di un intero mondo” e la nascita di uno nuovo, e sull’estetica e la coloritura dello spettro meccanico della depressione (“il ‘bisogna continuare” beckettiano che il depresso non sperimenta come positività redentrice, ma come orrore estremo, dove la volontà di vita assume in modo paradossale tutte le proprietà ripugnanti del non morto”).

Può interessarti anche

Chissà perché nessuno cita mai fino in fondo quel verso dell’Amleto. È l’atto I, scena V, “il tempo è fuori sesto”, scrive Shakespeare, ma poi continua, “oh, quale dannata sorte essere nato per riconnetterlo”.

Fisher non è un pensatore organico, ma si può leggere la sua opera in almeno due modi. Come quella di uno che, ai ferri corti con l’esistente, ha dato vita una lotta che non dà e non chiede tregua e che come in un’equazione differenziale ha provato a risolvere i problemi del mondo e come sottoprodotto contemporaneamente risolversi i suoi (cosa cercava, lo dice in Acid Communism, “a new humanity, a new seeing, a new thinking, a new loving”). Oppure, ma forse è la stessa cosa, come di chi ha cercato di salvarsi disperatamente, e per slancio o per generosità o per l’incapacità di concepire un’alternativa al farlo così (c’è un’ironia atroce), si è messo in testa di salvare insieme a sé tutti gli altri; forse tutto. È ovvio sia una causa persa, è un assalto al cielo, o in questo caso alle ombre, ma è una giusta causa persa. Questo è il punto: inevitabilmente ci commuove.

Tra le pagine più dense sul suicidio ci sono di sicuro quelle di Bolaño, autore di culto dell’altro ieri, proprio chi con la morte in petto – in fegato – non può fare a meno di trasformare, come sempre ma per un’ultima volta, una cosa nel suo contrario, e quindi qui capace di mutare la morte in vita, e desiderare, nell’ascensore dell’ospedale, di fare l’amore con una dottoressa bassina e lasciare ai suoi lettori alcune delle pagine più belle sull’atto dello scopare, che è un modo per ridere in faccia alla morte (che lo faccia proprio lui, ha un’ironia atroce, ancora). Bolaño in Tra parentesi se la prende contro l’America Latina, tutta, “è la cosa più simile alla colonia penale di Kafka”, scrive, ma si consola: “Però abbiamo dei suicidi esemplari”.

Parla come al solito di gente che conoscono in pochi, in questo caso Violeta Parra, Alfonsina Storni, Jorge Cuesta, “che prima di infilarsi un sacchetto in testa, inchiodò i propri testicoli sulla porta della camera da letto, come ultimo regalo non contraccambiato”. A Bolaño questi suicidi danno la speranza che non tutto sia perduto; è una tesi molto forte e discutibile.

Se su un piano privato al suicidio di Fisher si può solo offrire il rispetto del silenzio, su un piano impersonale (come distinguere?) l’opera, la vita e il suicidio di Fisher però sono esemplari. Il suo spettro ci ricorda come, anche al fondo della disperazione, ci sono delle zone – un’oasi o un errore o anche un miracolo – così proterve nel rassegnarsi alla sintassi del mondo da essere alla fine semplicemente incapaci di farlo, così da rappresentare, proprio qui e proprio ora, oltre che una tragedia irrimediabile, delle tracce di un’alternativa, di un allargamento del possibile, di un esperimento con un fuori che punta a un altrove. È triste, ma, in questo collasso di piani e di livelli, si tratta di qualcosa che ha che fare con la disperazione, il dolore, ma anche con il coraggio e la generosità, e forse anche con la speranza e la gioia che Fisher cercava così disperatamente e per conto di tutti. Forse è l’ennesima ironia atroce; confina equamente con la grazia, la bellezza e la tristezza e con l’idea che possa esistere un altro mondo, ma in questo; è triste, ma è così.