Una selezione di 21 poetesse e poeti italiani del Novecento, tra nomi più noti (come Umberto Saba, Eugenio Montale, Pier Paolo Pasolini e Alda Merini), e altri un po’ meno conosciuti, ma non per questo meno importanti (come Dino Campana, Antonia Pozzi, Camillo Sbarbaro e Mario Luzi). Con la speranza di diffondere un po’ di bellezza e meraviglia, se è vero che, come diceva Walt Whitman, “la poesia salverà il mondo”…

Sono tanti i poeti italiani del Novecento (e le poetesse) che hanno arricchito le pagine della letteratura: voci maschili e femminili che hanno attraversato e caratterizzato le diverse correnti artistiche del cosiddetto Secolo Breve – dal futurismo al simbolismo, passando per l’ermetismo e le neoavanguardie.

I loro versi, intrisi di richiami alla longeva tradizione letteraria italiana, hanno segnato la strada verso la poetica contemporanea. Infatti, benché spesso si denunci uno scarso interesse nei confronti della poesia, in realtà oggi si nota una maggiore apertura nei confronti di questo genere, che, seppur di nicchia, continua ad attirare l’attenzione di lettrici e lettori, e a rinnovarsi di continuo con forme diverse.

Negli ultimi anni, per esempio, si sente parlare sempre più spesso di poetry slam, competizioni in cui i poeti si sfidano attraverso i loro versi, intensi e incisivi, venendo valutati dal pubblico. Grazie ai social network e alle piattaforme, poi, questa forma d’arte ha ottenuto nuove modalità per esprimersi e diffondersi, nel mondo caleidoscopico di #BookTok e non solo.

Risaliamo quindi alle origini della poesia contemporanea, soddisfacendo allo stesso tempo la curiosità dei più esperti lettori di poesia. In questa lista abbiamo raccolto i nomi di 21 poeti italiani del Novecento, alcuni più noti (perché spesso studiati a scuola), e altri meno conosciuti (ma non per questo meno importanti).

Certo, questa nostra selezione non ha la pretesa di essere esaustiva (ci sarebbero molti altri nomi da citare e ricordare), ma ha la speranza di diffondere un po’ di bellezza e di meraviglia, se è vero che, come diceva Walt Whitman, la poesia salverà il mondo.

Può interessarti anche

Momenti, Sibilla Aleramo

Nata nel 1876 come Marta Felicina Faccio, Sibilla Aleramo assume il suo pseudonimo a partire da una poesia di Carducci e da un desiderio di autoaffermazione e libertà, che la spinge ad abbandonare il marito e il figlio per perseguire l’attività letteraria, rifiutando con coraggio una vita all’insegna del sacrificio. È con questo nuovo nome che viene pubblicato nel 1906 Una donna. Un romanzo destinato a creare scandalo e ammirazione, in cui, a partire dalla sua esperienza autobiografica, Faccio offre un potente spaccato della condizione femminile nell’Italia tra Ottocento e Novecento. Sibilla Aleramo è stata direttrice di riviste, femminista, pacifista; è stata legata ad altre figure fondamentali per la cultura italiana: è il caso del suo tormentato rapporto con Dino Campana e della scabrosa relazione (per l’epoca) con la scrittrice Lina Poletti.

Ma Sibilla Aleramo è stata anche una prolifica poetessa: la sua prima raccolta, Momenti, risale al 1921 e mostra l’influenza dell’opera dannunziana, oltre che la volontà di fare luce sulla propria interiorità. Fanno seguito il poema drammatico Endimione (1923), dedicato proprio a D’Annunzio, e altre raccolte, tra cui Sì alla terra. Nuove poesie 1928-1934 (1935), manifestazione di una crescente maturità e letterarietà. Muore a Roma il 13 gennaio 1960.

Può interessarti anche

Canti Orfici, Dino Campana

Nato nel 1885 a Marradi, paese della Romagna fiorentina, fin da giovane Dino Campana mostra i segni dei disturbi nervosi che lo accompagneranno anche nel corso dell’età adulta, tra gli alti e i bassi della sua vita errabonda, dedita ai lavori più insoliti e all’amore travolgente per la poesia e la filosofia. Tra viaggi in Europa e in Sudamerica, Campana coltiva la sua passione per la letteratura: nel 1913 realizza una lunga raccolta di componimenti in prosimetro intitolata Il più lungo giorno. L’opera, affidata inizialmente al poeta Ardengo Soffici, viene da lui persa: il manoscritto originale sarà ritrovato e pubblicato solo nel 1971. Dino Campana si vede quindi costretto a riscriverla quasi interamente, per poi pubblicarla nel 1914 con il nome di Canti Orfici.

La raccolta, il cui nome rimanda alla figura di Orfeo, cantore e poeta della mitologia greca, gira attorno al tema del viaggio e del sogno, e deve moltissimo all’influenza dei simbolisti francesi, del decadentismo e della filosofia nietzschiana. Passando attraverso la relazione con Sibilla Aleramo (1916-1917) e i numerosi arresti e ricoveri in strutture psichiatriche, è proprio in ospedale che Dino Campana muore, nel 1932, a causa di una setticemia. La sua opera avrà grande risonanza nella produzione poetica italiana degli anni successivi.

Può interessarti anche

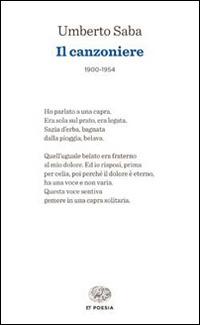

Il canzoniere, Umberto Saba

Umberto Saba, pseudonimo di Umberto Poli, nasce nel 1883 a Trieste, in una famiglia di origine ebraica. Tormentato dall’assenza del padre, che lo abbandona prima ancora della sua nascita, vive un’infanzia malinconica, immersa nella lettura dei classici, e una giovinezza segnata da una fragile salute mentale. Poli inizia a comporre versi già nel 1900, ma la sua prima raccolta completa, Poesie, viene pubblicata (a sue spese) solo nel 1911.

A cavallo tra le due guerre prende vita Il canzoniere (1921), la sua opera più ampia e celebre, arricchitasi nel corso degli anni di nuove poesie. Nella versione finale, Il canzoniere è strutturato in tre volumi che corrispondono a gran parte della vita di Saba, dal 1900 al 1954. La raccolta segue quindi il percorso del poeta alla ricerca della propria interiorità, dall’infanzia alla vecchiaia, servendosi di uno stile semplice, onesto, vicino alla quotidianità del reale. Il legame di Saba con i poeti dell’Ottocento lo porta ad adottare metriche classiche come l’endecasillabo e il settenario, ma le suggestioni fornite dalla psicoanalisi lo proiettano nel Novecento, verso la riflessione sull’eros e sul rapporto con i propri genitori. Muore a Gorizia nel 1957.

Può interessarti anche

I colloqui, Guido Gozzano

Guido Gozzano nasce nel 1883 a Torino. Come molti altri autori di fine Ottocento, il giovane Gozzano subisce l’influsso della poesia decadentista di Gabriele D’Annunzio, ma presto se ne distacca, rientrando tra le fila dei poeti crepuscolari, che oppongono all’audacia del dannunzianesimo una poesia dai toni ironici e modesti, incentrata sulle piccole cose. Durante gli studi di giurisprudenza Gozzano frequenta per diletto corsi di letteratura italiana: entra così in contatto con l’ambiente crepuscolare, più vicino alla figura di Giovanni Pascoli e alla poesia settecentesca.

Abbandonati gli studi giuridici, nel 1908 si dedica alla poesia, portando a termine nel 1911 la raccolta I colloqui, che lo conduce alla notorietà. Il titolo, basato su un termine quotidiano e non aulico, rimanda già al tono provinciale, dimesso e concreto dell’intera raccolta. Tra queste poesie rientra anche il poemetto La signorina Felicita ovvero la Felicità, il suo componimento più celebre: il protagonista è un avvocato, innamoratosi di una donna di nome Felicita. A partire da questo espediente l’autore ha la possibilità di soffermarsi su piccoli avvenimenti vivaci e ironici, velati dalla malinconia del ricordo. Di salute cagionevole, Gozzano muore a soli trentadue anni, nel 1916, in seguito all’aggravarsi della tubercolosi.

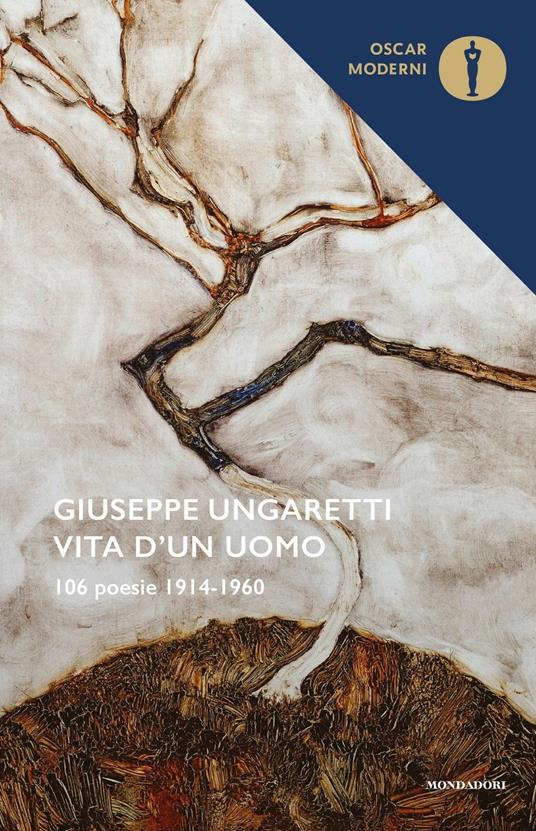

Il porto sepolto, Giuseppe Ungaretti

Originario di Alessandria d’Egitto, Giuseppe Ungaretti (1888-1970) ha un percorso poetico molto articolato, dalla brevità dei suoi primi componimenti alla complessità delle opere dell’età più avanzata. Influenzato dalla lettura di Baudelaire, Mallarmé e degli altri simbolisti francesi, nel 1912 emigra a Parigi e studia alla Sorbona, seguendo, tra altre, le lezioni del filosofo Henri Bergson.

Le sue prime poesie, contenute ne Il porto sepolto (1916) sono frutto dell’esperienza al fronte durante la Grande Guerra, in particolare nel periodo tra il Natale del 1915 e l’ottobre del 1916. Tra le poesie di questa raccolta spiccano Veglia, Soldati e San Martino del Carso, tre delle sue opere più celebri, nelle quali Ungaretti riflette sulla precarietà dell’esistenza del soldato in guerra, sull’attaccamento alla vita e sulla devastazione causata dal conflitto, dentro e fuori di sé. Il porto sepolto è confluito nel 1919 nella raccolta Allegria di naufragi (contenente anche la celebre e brevissima poesia Mattina), a sua volta compresa nell’ultima edizione, dal titolo L’Allegria (1931).

Scopri il nostro canale Telegram

Ogni giorno dalla redazione de ilLibraio.it notizie, interviste, storie, approfondimenti e interventi d’autore per rimanere sempre aggiornati

Pianissimo, Camillo Sbarbaro

Camillo Sbarbaro nasce nel 1888 a Santa Margherita Ligure, e proprio in Liguria vive per tutta la sua vita: i paesaggi e gli ambienti di questa regione saranno al centro anche della sua poetica. Sbarbaro esordisce nel mondo della poesia già nel 1911, con la raccolta Resine. Durante un soggiorno a Firenze entra in contatto con il brillante gruppo di intellettuali, capitanato da Giovanni Papini e Giuseppe Prezzolini, raccolto attorno alla rivista La Voce.

E sono proprio le Edizioni La Voce a pubblicare la raccolta Pianissimo (1914), ampiamente modificata nei decenni successivi. L’opera ruota attorno al sentimento di vuoto e di aridità, interiore ed esteriore, provata dal poeta, connessa all’incapacità di connettersi alla realtà vissuta: temi comuni anche alla poetica di Eugenio Montale, che negli anni commenterà positivamente le sue opere. Oltre a una spiccata passione per la botanica, Sbarbaro unisce all’attività di poeta e scrittore quella di insegnante e traduttore – da Eschilo, Sofocle ed Erodoto a Stendhal, Balzac e Flaubert. Muore a Savona nel 1967.

Può interessarti anche

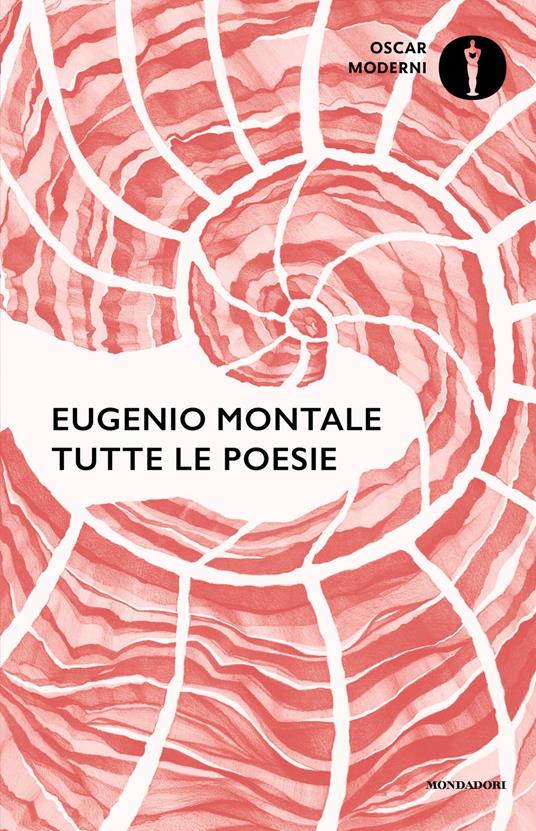

Satura, Eugenio Montale

Nato a Genova nel 1896 da una famiglia di commercianti, Eugenio Montale (Premio Nobel per la Letteratura nel 1975) inizia a frequentare fin da giovanissimo gli ambienti culturali e letterari. La sua prima raccolta di liriche, Ossi di seppia, risale al 1925, e subito si fa notare per l’originalità del linguaggio e dei temi trattati. A questa pubblicazione seguono poi Le occasioni (1939), in cui è evidente l’adesione alla poetica dell’ermetismo, La bufera e altro (1956), Farfalla di Dinard (1956) e Auto da fé (1966).

È nel 1971 che esce Satura, che contiene gli Xenia, un gruppo di liriche dedicate al ricordo della moglie, Drusilla Tanzi, deceduta nel 1963, e chiamata con l’appellativo affettuoso di “mosca”. Tra queste compare la celebre Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale, una poesia dal sapore diaristico e prosaico, che esprime tutto il dolore della perdita e della mancanza attraverso un linguaggio scorrevole e diretto. Eugenio Montale muore a Milano nel 1981.

Può interessarti anche

Ed è subito sera, Salvatore Quasimodo

Nato nel 1901, Salvatore Quasimodo è stato uno dei primi rappresentanti dell’ermetismo tra i poeti italiani del Novecento, movimento da cui si è progressivamente allontanato per abbracciare, in anni successivi, un uso più disteso del verso e un più marcato impegno sociale. Terminati gli studi tecnici, Quasimodo apprende autonomamente le lingue classiche, coltivando la sua passione letteraria e collaborando con alcuni periodici. Invitato a Roma da Elio Vittorini, divenuto suo cognato, si immerge negli ambienti letterari della capitale.

In pochi anni pubblica due raccolte di poesie: Acque e terre (1930) e Oboe sommerso (1932), nelle quali, attraverso versi brevi e ridotti a livello sintattico e lessicale, emerge gradualmente l’adesione di Quasimodo all’ermetismo. Grazie alla creazione di immagini rapide e folgoranti, in queste opere Quasimodo scrive alcune delle poesie più celebri della sua produzione. Dal componimento Le solitudini estrae i tre versi che daranno forma alla poesia Ed è subito sera, che dà il nome alla raccolta pubblicata nel 1942 da Mondadori. Qui il poeta affronta il tema della brevità della vita e della solitudine dell’essere umano, impossibile da superare pur rimanendo in mezzo ai propri simili. Nel 1959 Quasimodo riceve il premio Nobel per la letteratura grazie alla sua “poetica lirica, che con ardente classicità esprime le tragiche esperienze della vita dei nostri tempi”. Muore a Napoli nel 1968.

Scopri la nostra pagina Linkedin

Notizie, approfondimenti, retroscena e anteprime sul mondo dell’editoria e della lettura: ogni giorno con ilLibraio.it

Lavorare stanca, Cesare Pavese

Cesare Pavese nasce a Santo Stefano Balbo, un paesino delle Langhe, nel 1908, ma vive gran parte della sua vita a Torino. Qui studia e fa fruttare il suo precoce talento per la scrittura, circondandosi di alcune delle amicizie fondamentali per tutto il corso della sua breve vita: Norberto Bobbio, Massimo Mila, Leone Ginzburg, Giulio Einaudi, giovani intellettuali e compagni di studio al Liceo classico D’Azeglio, futuri fondatori della casa editrice Einaudi. Si avvicina alla letteratura statunitense: la sua tesi di laurea ha come titolo “Sulla interpretazione della poesia di Walt Whitman”. Qualche anno più tardi inizia la sua attività di traduttore e insegnante di inglese.

Risale al 1936 la sua prima raccolta di poesie, Lavorare stanca, successivamente rivista e ampliata nell’edizione del 1943. Suddivisa in sei sezioni, l’opera affronta alcuni dei temi ricorrenti nella scrittura di Pavese: il rapporto duale tra campagna e città, la solitudine, la morte, la sessualità, l’amore, l’impegno sociale e politico, l’antifascismo. È la prima pubblicazione di una lunga serie tra poesia e prosa, particolarmente prolifica soprattutto dopo i difficili anni della Seconda guerra mondiale. Tra le opere in versi ricordiamo anche la raccolta Verrà la morte e avrà i tuoi occhi (1951), pubblicata dopo il suo suicidio, avvenuto il 27 agosto 1950.

Le ragazze di maggio, Alba de Céspedes

Nata a Roma da madre italiana e padre cubano, Alba de Céspedes (1911 – 1997) cresce in una famiglia poliglotta e dai valori progressisti e antifascisti. Scopre presto la passione per la scrittura, pubblicando il suo primo romanzo, Nessuno torna indietro, nel 1938. Mostrando un’immagine emancipata e non tradizionale della donna, l’opera attira su di sé l’attenzione del regime fascista, che cerca di censurarla, pur senza riuscire a impedire il suo successo. L’impegno di Alba de Céspedes contro il regime prosegue attraverso la radio e con la sua attività da partigiana, con il nome di battaglia “Clorinda”. Negli anni successivi alla guerra continuerà a raccontare la vita delle donne in Italia con opere come Dalla parte di lei (1949) e Quaderno proibito (1952).

La produzione poetica di Alba de Céspedes comincia agli inizi della sua carriera letteraria con Prigionie (1936), e prosegue negli anni successivi con Le ragazze di maggio (1970), in cui la poeta racconta i moti studenteschi francesi, osservati in prima persona, tra il maggio e il giugno del 1968, durante il suo soggiorno a Parigi. Osservando i giovani studenti durante i loro dibatti e scontri, de Céspedes cerca il modo di entrare in contatto con loro e di raccontare la loro lotta.

Il seme del piangere, Giorgio Caproni

È il 1912 quando Giorgio Caproni nasce a Livorno. Ancora bambino si trasferisce a Genova con la famiglia, e qui compie i suoi studi. Diventa maestro elementare e inizia a pubblicare i primi volumi di poesia, tutti rivolti alla ricerca di una musicalità della parola, come tipico della sua scrittura: è il periodo in cui nascono Come un’allegoria (1936), Ballo a Fontanigorda (1938), Finzioni (1941) e Cronistoria (1943). Dal 1945 si stabilisce a Roma dove continua a insegnare e a scrivere.

Nel 1959 esce Il seme del piangere, centrato sulla costruzione del personaggio della madre defunta, Annina. Sempre caro gli fu infatti il tema del lutto e della comunicazione con essenze invisibili (morti, ricordi, figure fantasmagoriche), uniche possibili interlocutrici con cui affrontare la transitorietà e la provvisorietà della vita umana. Giorgio Caproni muore a Roma nel 1990.

Può interessarti anche

Desiderio di cose leggere, Antonia Pozzi

È sempre del 1912 Antonia Pozzi, poeta di origini milanesi, venuta a mancare all’età di ventisei anni, quando decide di togliersi la vita avvelenandosi con barbiturici. Ipersensibile, dolce e dotata di un’intelligente brillante: l’autrice ha attraversato un’esistenza piena di conflitti, dapprima quello con il padre, che le vieta di proseguire una relazione amorosa con il suo insegnante di italiano, e poi quello religioso. Praticamente sconosciuta al grande pubblico per molto tempo, Antonia Pozzi ha lasciato più di trecento composizioni, mai pubblicate in vita.

Tutte le sue poesie sono state raccolte e pubblicate postume in diverse antologie, attraverso le quali possiamo conoscere la voce unica, “leggera, pochissimo bisognosa di appoggi, che tende a bruciare le sillabe nello spazio bianco della pagina“, come scrisse Eugenio Montale.

Gli strumenti umani, Vittorio Sereni

Anche Vittorio Sereni, nato a Luino (Varese) nel 1913 e morto a Milano nel 1983, condivide con i colleghi poeti il mestiere dell’insegnante. Durante gli anni della maturità, si trasferisce a Milano e frequenta circoli letterari che fanno capo alla rivista Corrente. Nel 1941 viene pubblicato il suo primo libro, Frontiera, ma è del suo terzo volume che vogliamo parlarvi, Gli strumenti umani (1965), pubblicato dopo un lungo periodo di silenzio poetico.

Un’opera che segna in Italia il definitivo superamento della corrente ermetica e l’apertura verso un modo di scrittura sospeso ed errante, continuamente forato dai disvelamenti, epifanie, segreti ed ombre. Una poesia fatta di bisbiglii, voci e vibrazioni, dove la tradizione viene conservata e rielaborata per aprire la strada alla sperimentazione degli anni successivi.

Può interessarti anche

Nel magma, Mario Luzi

Mario Luzi (1914-2005) nasce a Firenze, dove si laurea in letteratura francese e inizia a insegnare, prima in varie scuole (medie e superiori) e poi presso l’Università del capoluogo toscano. Esordisce con la raccolta di poesie La barca, nel 1935, nel pieno degli anni dell’ermetismo, che condiziona all’inizio molto il suo stile di scrittura. Si sposta però poi verso espressioni più aperte, colloquiali e discorsive, in un raro equilibro fra recitativo e canto.

È di molto tempo più tardi una delle sue opere più memorabili, Nel magma, del 1963, da cui emerge tutto il suo tratto malinconico e drammatico: i versi si esprimono in una forma più ampia e immediata, assumendo le forme di un pensiero poetante su istanze essenziali della natura e sugli interrogativi dell’umano.

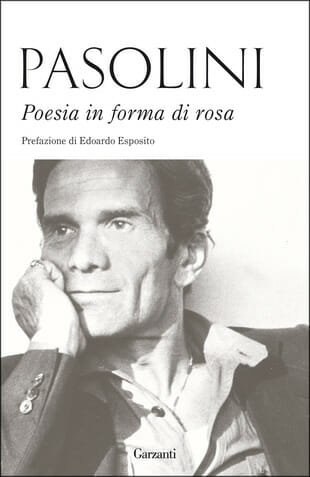

Poesia in forma di rosa, Pier Paolo Pasolini

Nato a Bologna nel 1922, Pier Paolo Pasolini è tra gli intellettuali e i poeti italiani del Novecento più conosciuti. Romanziere, poeta, giornalista, regista, drammaturgo, pubblica all’età di vent’anni la sua prima raccolta, Poesie a Carsara, che confluiranno poi nel volume La meglio gioventù (1954), e poi ancora ne L’usignolo della chiesa cattolica (1958). Nel 1947 si iscrive al Partito comunista ed esercita un’attiva militanza politica, nel frattempo inizia a insegnare, ma quasi subito viene sospeso dal mestiere ed espulso dal PCI perché accusato di corruzione di minori.

Si trasferisce quindi a Roma ed entra a contatto con la vita del sottoproletariato: è questo il momento in cui viene alla luce uno dei suoi romanzi più celebri, Ragazzi di vita (1955), e a seguire, Una vita violenta (1959). Intanto inizia a lavorare come sceneggiatore cinematografico, ma non abbandona la scrittura di versi: escono Le ceneri di Gramsci (1957), La religione del mio tempo (1961) e Poesia in forma di rosa (1964). Quest’ultima è un vero e proprio romanzo autobiografico in versi che – osservava l’autore in un’intervista – “racconta punto per punto i progressi del mio pensiero e del mio umore” in quegli anni. È in questa antologia che compare l’indimenticabile Supplica a mia madre: “Sei insostituibile. Per questo è dannata alla solitudine la vita che mi hai data”. Muore, assassinato, nel 1975: la sua tragica fine sarà a lungo indagata e discussa dai media e dalla giustizia.

Può interessarti anche

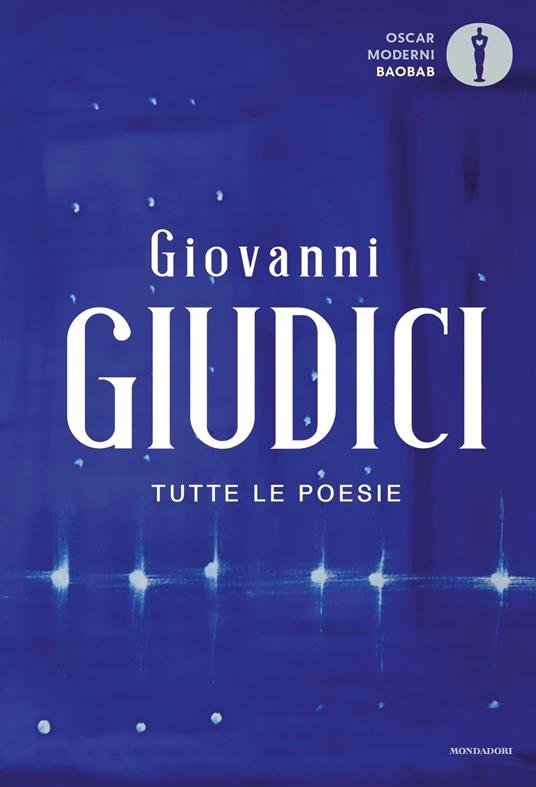

La vita in versi, Giovanni Giudici

Poeta prolifico, poeta del quotidiano: Giovanni Giudici (1924-2011) nasce a Le Grazie (La Spezia) nel 1924. Come Pasolini, anche lui si dedica all’attività politica e intanto si guadagna da vivere come giornalista. Lavora per molto tempo nell’ambito pubblicitario della Olivetti e si afferma come autore con L’educazione cattolica (1963) e La vita in versi (1965), due raccolte che mostrano la capacità dell’autore di rappresentare il reale, con assoluta grazia, delicatezza e semplicità.

Quest’ultimo, in particolare, è un libro che esprime alla perfezione il disagio dell’intellettuale e dell’uomo rispetto ai modi di vita del neocapitalismo nella Milano del boom, e soprattutto l’urgenza di vivere di poesia come unica via per sopravvivere davvero: “Inoltre metti in versi che morire è possibile a tutti più che nascere. E in ogni caso l’essere è più del dire”.

Può interessarti anche

Serie ospedaliera, Amelia Rosselli

Tra le poetesse e i poeti italiani del Novecento appartenenti alla cosiddetta “generazione degli anni Trenta”, il nome di Amelia Rosselli è uno dei più menzionati. Amelia Rosselli nasce a Parigi nel 1930, figlia dell’antifascista Carlo Rosselli, assassinato nel 1937 da un gruppo di squadristi dell’estrema destra francese. Nella sua giovinezza Rosselli si sposta tra la Svizzera, gli Stati Uniti e l’Inghilterra, studiando letteratura, teoria musicale e etnomusicologia. Nel 1946 fa ritorno in Italia, dove inizia a frequentare gli ambienti letterari romani da cui nascerà la neoavanguardia del Gruppo ’63.

Negli anni Sessanta pubblica le sue poesie su diverse riviste, ma anche nelle raccolte Variazioni belliche (1964) e Serie ospedaliera(1969). Quest’ultima ospita le poesie scritte tra il 1963 e il 1965, versi “esitanti”, come li definisce la stessa Amelia Rosselli, in cui la poeta esprime il proprio mondo interiore, travagliato, fragile e conflittuale, attraverso uno stile frantumato e originale. Negli anni successivi seguono il poema Impromptu (1981) e le poesie di Appunti sparsi e persi (1983). Amelia Rosselli muore suicida l’11 febbraio 1996, nello stesso giorno, in cui, trentatré anni prima, si era tolta la vita Sylvia Plath, poetessa da lei conosciuta e amata.

Laborintus, Edoardo Sanguineti

Tra i più noti nomi del Gruppo ’63, Edoardo Sanguineti nasce a Genova nel 1930, e in questa stessa città muore nel 2010. Docente di letteratura italiana e studioso di Dante, è un critico e poeta della neoavanguardia. Le sue opere di versi sono il manifesto della sperimentazione poetica di cui parlavamo poc’anzi, mostrando la disgregazione del linguaggio e del senso. Come la prima, Laborintus, del 1956, raccolta audace ed estrema, che rivela già la vocazione profonda di quello che Romano Luperini definisce “l’ultimo intellettuale del Novecento”.

Può interessarti anche

La Terra Santa, Alda Merini

Nata nel 1931, il 21 marzo, in primavera, come fa notare in una delle sue poesie più celebri, Alda Merini è milanese doc, ed è proprio nel capoluogo lombardo che cresce e studia, appassionandosi fin da subito alla poesia. Esordisce infatti all’età di 15 anni, grazie ad un’insegnante delle medie che ne scova e ne apprezza il talento. La sua prima pubblicazione, La presenza di Orfeo, è del 1953.

La raccolta La Terra Santa, del 1979, la rivela come grande autrice e segna l’inizio del suo successo, con un’opera che racconta l’esperienza vissuta in ospedale psichiatrico. In questo volume la scrittrice utilizza la vicenda dell’esodo del popolo ebraico in Terra Santa come metafora del periodo trascorso in manicomio, tracciandolo con toni esasperati e ossessivi che restituiscono una sensazione di tormento e claustrofobia. Con La Terra Santa Alda Merini vince il Premio Librex Montale nel 1993. Muore a Milano nel 2009.

Può interessarti anche

Versi guerrieri e amorosi, Giovanni Raboni

Critico letterario, giornalista, traduttore e poeta, Giovanni Raboni nasce a Milano nel 1932, e durante gli anni della guerra si ritira con la famiglia in provincia di Varese. Grazie all’influenza del padre conosce la letteratura europea dell’Ottocento e i poeti italiani del primo Novecento. Ritornato a Milano, diplomato da privatista e laureato in giurisprudenza, negli anni Cinquanta scopre il mondo del giornalismo, scrivendo per diverse riviste e quotidiani, da aut aut a Quaderni piacentini fino al Corriere della Sera.

Il suo esordio nel mondo della poesia risale al 1961, con Il catalogo è questo, a cui segue L’insalubrità dell’aria (1963), Le case della Vetra (1966) e molte altre raccolte, una produzione ricca e poliedrica che dimostra il dinamismo della sua produzione, capace di passare per temi e forme differenti, dal discorso civile alle riflessioni esistenziali. A partire dalla sua esperienza personale, nella raccolta Versi guerrieri e amorosi (1990) il poeta si sofferma sul tema della guerra “come rovescio, intreccio di riflessi e di nomi, quale può essere apparsa a un ragazzo di dieci dodici anni fra città e campagna”. Nel 1981 intreccia una relazione con la poetessa Patrizia Valduga, durata fino alla sua morte nel 2004.

Cento quartine e altre storie d’amore, Patrizia Valduga

Concludiamo questo viaggio tra i poeti italiani del Novecento con Patrizia Valduga, nata a Castelfranco Veneto nel 1953. Studia medicina, ma cambia percorso per intraprendere gli studi letterari. Poetessa e traduttrice, vive a Milano e si dedica allo studio di Mallarmé, Valery, Donne, Molière, Céline, Cocteau e Shakespeare.

Intanto si afferma come autrice, attratta da una poesia che molto ha a che fare con il teatro: la sua raccolta Cento quartine e altre storie d’amore è del 1997 e ospita cento quartine che raccontano, senza censure, quello che succede fra un uomo e una donna nel “tempo reale” di un incontro d’amore. Nel finale, mille versi per raccontare la metamorfosi di una sopraffazione erotica in un’esperienza o visione iniziatica: due storie diversissime e complementari, racchiuse entrambe nello spazio di una sola notte.

Scopri le nostre Newsletter

Notizie, approfondimenti e curiosità su libri, autori ed editori, selezionate dalla redazione de ilLibraio.it