Dalla sua nascita a oggi, il Premio Nobel per la Letteratura è stato legato a doppio filo alla storia del ‘900, tra contraddizioni, mutamenti, conflitti ed evoluzioni. Riscoprire gli autori e le autrici che lo hanno vinto dal 1901 ai nostri giorni significa, quindi, ragionare su come la cultura occidentale (e non solo) ha percepito sé stessa e ha scelto di raccontarsi tra il XX e il XXI secolo, individuando le istanze, le tematiche e le voci che di volta in volta sono state, sono o potrebbero, in futuro, essere valorizzate da questo ambitissimo (e spesso discusso) riconoscimento mondiale…

La storia del Premio Nobel per la Letteratura – che, da tradizione, viene assegnato dall’Accademia svedese nel mese di ottobre e consegnato a Stoccolma il 10 dicembre – comincia sulla carta nel XIX secolo, anche se ha finito per intrecciarsi molto più da vicino alle vicende del secolo successivo: il ‘900.

La storia del Premio Nobel per la Letteratura

Istituito nel 1895 grazie al testamento del chimico, imprenditore e filantropo svedese Alfred Nobel (1833-1896), insieme ad altri quattro premi analoghi, il Nobel per la Letteratura è stato infatti attribuito ogni anno (o quasi) alla scrittrice o allo scrittore che “si sia maggiormente distinto per le sue opere in una direzione ideale“.

Ed è così che, osservando a ritroso le figure di spicco che lo hanno ricevuto, possiamo riflettere su come sia cambiata nel tempo l’idea stessa di letteratura nel mondo occidentale, da allora ai nostri giorni…

Scopri le nostre Newsletter

Notizie, approfondimenti e curiosità su libri, autori ed editori, selezionate dalla redazione de ilLibraio.it

Dagli albori alla prima guerra mondiale

Il primo intellettuale ad aver ottenuto il Nobel per la Letteratura, nel 1901, è stato il francese Sully Prudhomme, “in riconoscimento della sua composizione poetica, che dà prova di un alto idealismo, perfezione artistica ed una rara combinazione di qualità tra cuore ed intelletto”.

A essere valorizzata per prima è stata, quindi, la scrittura poetica.

Una tendenza che ritorna spesso in quegli anni, come si legge nelle motivazioni al Premio di Bjørnstjerne Bjørnson nel 1903, di Frédéric Mistral e José Echegaray y Eizaguirre nel 1904, di Henryk Sienkiewicz nel 1905, di Giosuè Carducci nel 1906 (primo italiano a vincere il Nobel), di Paul Johann Ludwig Heyse nel 1910 e di Rabindranath Tagore nel 1913.

Lo scrittore Sully Prudhomme, primo vincitore del Premio Nobel per la Letteratura (GettyEditorial)

A suscitare particolare entusiasmo è anche la drammaturgia, premiata con Paul Johann Ludwig Heyse (che, oltre a essere un poeta, era uno scrittore di teatro) nel 1910, con Maurice Maeterlinck nel 1911 e con Gerhart Hauptmann nel 1912.

Tra i concetti nominati più spesso nelle motivazioni della giuria, figurano inoltre quello dell’idealismo, dell’originalità artistica e della ricerca della verità, che in questi primi anni segnati da quasi soli vincitori europei (e da quasi soli uomini, a eccezione di Selma Lagerlöf, nel 1909) sembrano fare da filo conduttore nei criteri di selezione della giuria.

Scopri la nostra pagina Linkedin

Notizie, approfondimenti, retroscena e anteprime sul mondo dell’editoria e della lettura: ogni giorno con ilLibraio.it

I Premi Nobel per la Letteratura fino al 1945

Dopo l’interruzione del 1914, anno in cui scoppia la Grande Guerra e il Premio Nobel per la Letteratura non viene assegnato, si riprende nel 1915 con Romain Rolland, encomiato a sua volta per “l’elevato idealismo della sua produzione letteraria”.

Nei trent’anni a seguire, segnati da due conflitti mondiali, dal crollo della Borsa di Wall Street e dall’avanzata dei totalitarismi, i vincitori rimangono per lo più uomini (per un totale di 22, a fronte di sole 4 donne, tra cui ricordiamo anche l’italiana Grazia Deledda, nel 1926).

In compenso, però, iniziano a comparire i primi esponenti statunitensi (Sinclair Lewis nel 1930, Eugene O’Neill nel 1936 e Pearl S. Buck nel 1938) e addirittura una poetessa del Cile, quando l’ambito riconoscimento, nel 1945, va a Gabriela Mistral.

Di che cosa è lo specchio, in questo frangente, il Premio Nobel per la Letteratura?

Innanzitutto, di una grande attenzione alle narrazioni che esaltano, denunciano o comunque raccontano la storia di un determinato popolo.

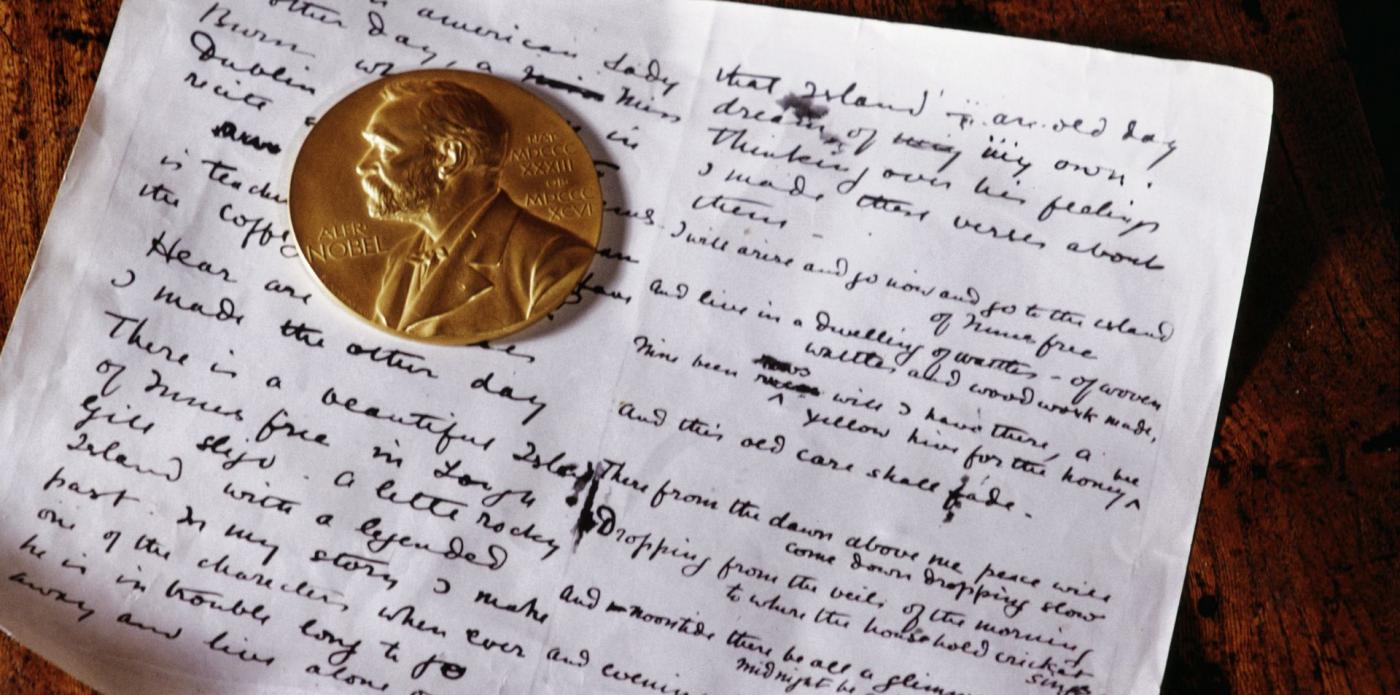

Succede con la Danimarca di Henrik Pontoppidan nel 1917, con l’Irlanda di William Butler Yeats nel 1923, con la Polonia di Władysław Reymont nel 1924, con la vita medievale del Nord Europa descritta da Sigrid Undset nel 1928, con quella della Cina contadina di cui parla Pearl S. Buck nel 1938 e con quella della Finlandia rurale di Frans Eemil Sillanpää, nel 1939.

Può interessarti anche

Capitano poi diversi casi in cui, al di là dello sguardo alla poesia e al teatro, il Premio viene attribuito per la stesura di un’opera specifica, e non necessariamente per una più vasta produzione letteraria.

Si vedano Carl Spitteler nel 1919, Knut Hamsun nel 1920, Władysław Stanisław Reymont nel 1924, Thomas Mann nel 1929, Erik Axel Karlfeldt nel 1931, John Galsworthy nel 1932 e Roger Martin du Gard nel 1937.

Si direbbe, insomma, che la letteratura sia alla ricerca di concretezza e precisione, forse per il bisogno di mantenere una certa aderenza alla realtà, in un momento storico segnato da dittature, povertà, orrori bellici e, non da ultimo, dall’Olocausto, che stanno mettendo in discussione la bussola morale del mondo intero…

Può interessarti anche

Verso il 1968 (e il 1969)…

Il periodo che va dal secondo dopoguerra fino alla fine degli anni ’60 (cioè fino agli anni del Movimento del ’68 e della vittoria americana della corsa allo spazio, in piena Guerra Fredda, con Neil Armstrong che il 21 luglio 1969 diventa il primo uomo a sbarcare sulla Luna) porta con sé ulteriori sviluppi.

Certo, il Nobel continua a essere appannaggio quasi solo maschile (24 uomini premiati e 1 sola donna, Nelly Sachs, che vince nel 1966), ma in compenso lo sguardo dell’Accademia inizia a comprendere sempre più aree geografiche.

Può interessarti anche

Pensiamo a Juan Ramón Jiménez (premiato nel 1956), spagnolo di nascita, ma che vivrà poi in esilio a Porto Rico, e allo scrittore francese originario dell’Algeria Albert Camus, che vince l’anno successivo.

Spazio poi al Giappone con Yasunari Kawabata, nel 1968, e due anni prima, nel 1966, a ben due figure correlate alla storia d’Israele.

Parliamo di Shmuel Yosef Agnon (ebreo nato in Austria-Ungheria) e della già menzionata Nelly Sachs (svedese nata in Germania), che si aggiudicano il Nobel nello stesso anno, rispettivamente “per la sua arte narrativa profondamente caratteristica con i temi della vita della gente ebrea” e “per la sua scrittura lirica e drammatica eccezionale, che interpreta il destino d’Israele con resistenza commovente”.

Può interessarti anche

La svolta politica è evidente – ed è una svolta che, già nel 1958, aveva portato al primo rifiuto nella storia del Nobel (il secondo sarebbe arrivato poco dopo, nel 1964, da parte di Jean-Paul Sartre), quando il regime sovietico aveva fatto pressioni a Boris Pasternak affinché restituisse il Premio una settimana prima della cerimonia ufficiale.

Tra i valori più celebrati nelle motivazioni dell’Accademia, intanto, fanno capolino un pensiero capace di rimanere libero e artistico e un’analisi particolarmente acuta dei problemi della coscienza umana contemporanea, mentre aumenta l’attenzione nei confronti della saggistica e soprattutto della narrativa.

Può interessarti anche

Un ventennio di cambiamenti

Durante gli anni ’70 e ’80, sul palcoscenico internazionale incalzano i cambiamenti: geopolitici, sanitari, ideologici, scientifici. Il mondo corre, si trasforma e si reinventa, e non è un caso che, in parallelo, anche il Nobel per la Letteratura imbocchi una strada più sfaccettata.

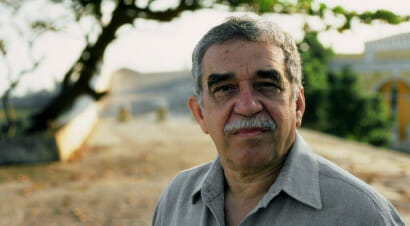

A fronte di una sequela di vittorie ancora e sempre maschili (nessuna vincitrice donna da segnalare, tra il 1970 e il 1990), i Paesi coinvolti al di fuori dell’Europa sono però sempre più numerosi, e vanno dall’Australia (Patrick White, 1973) alla Colombia (Gabriel García Márquez, 1982), dalla Nigeria (Wole Soyinka, 1986) all’Egitto (Nagib Mahfuz, 1988), fino ad arrivare al Messico (Octavio Paz, 1990).

A farla da padrona sono ormai la forma del romanzo e della poesia, acclamate per l’equilibrio di chi sa unire la denuncia politica alla sperimentazione estetica (si pensi alla motivazione dedicata a Heinrich Böll nel 1972, a Vicente Aleixandre nel 1977, a Wole Soyinka nel 1986 o a Octavio Paz nel 1990).

Può interessarti anche

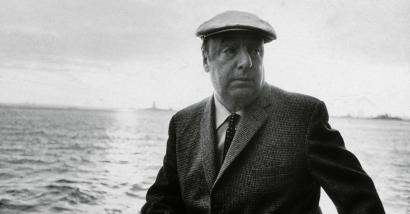

Accanto al senso poetico, alla ricchezza del linguaggio e all’invenzione stilistica (che emergono anche nel caso di Pablo Neruda nel 1971, di Eugenio Montale nel 1975, di Jaroslav Seifert nel 1984 e ancora una volta di Octavio Paz, nel 1990), va peraltro notata l’esaltazione da parte del Premio di tutte quelle esperienze umane segnate dalle tensioni storiche.

L’individuo viene infatti percepito come sempre più fragile (al punto che Camilo José Cela, nel 1989, si aggiudica il Premio “per una prosa intensa che con compassione trattenuta forma una visione stimolante della vulnerabilità umana”), e interrogarsi sull’identità, sul valore della memoria personale e collettiva e sulle proprie radici culturali è ormai imprescindibile.

Emblematici, in tal senso, sono Aleksandr Isaevič Solženicyn (che nel 1970, nonostante la censura sovietica, vince dopo aver denunciato la vita nei gulag) e Gabriel García Márquez che parla apertamente delle dittature latinoamericane, ma anche Wole Soyinka, primo autore africano a vincere il Premio Nobel per la Letteratura nel 1986, e che ambienta il “dramma dell’esistenza” nella Nigeria postcoloniale.

Può interessarti anche

Il Nobel per la Letteratura negli anni ’90 e 2000

Se, fino a tutti gli anni ’80, assistiamo a una spiccata considerazione delle testimonianze storiche e del connubio tra lirismo e lotta sociale, nel periodo a seguire queste istanze non scompaiono, ma si trasformano.

Viene accordata un’attenzione ancora maggiore alla forma, in un momento in cui si moltiplicano le voci “periferiche” (o ritenute tali, rispetto a una visione fino a quel momento più eurocentrica) e la lingua stessa si fa veicolo di smarrimento, di riconciliazione e di dissenso.

Scopri il nostro canale Telegram

Ogni giorno dalla redazione de ilLibraio.it notizie, interviste, storie, approfondimenti e interventi d’autore per rimanere sempre aggiornati

È così che, tra gli altri, vincono Nadine Gordimer nel 1991 (Sudafrica), Derek Walcott nel 1992 (Saint Lucia), Gao Xingjian nel 2000 (Cina), V. S. Naipaul nel 2001 (nato in Trinidad e Tobago), J. M. Coetzee nel 2003 (Sudafrica), Orhan Pamuk (Turchia) nel 2006, Jean-Marie Gustave Le Clézio (che si definisce francese e mauriziano) nel 2008 e Mario Vargas Llosa nel 2010 (Perù).

Nelle loro opere, però, e lo evidenziano anche le motivazioni per il Nobel alla Letteratura che ricevono anno dopo anno, l’impegno non è più necessariamente manifesto, anzi: spesso si rivela implicito, quasi solo accennato, e si inserisce in testi sempre più legati a una dimensione conflittuale e solitaria dell’esistenza.

Può interessarti anche

E le donne, in tutto ciò?

Iniziano a raggiungere il soffitto di cristallo a partire dal 1991, quando il riconoscimento va alla già citata Nadine Gordimer. Nel 1993 è poi la volta di Toni Morrison, seguita da Wisława Szymborska nel 1996, da Elfriede Jelinek nel 2004, da Doris Lessing nel 2007 e da Herta Müller nel 2009.

Qualcosa sta cambiando anche in termini di attenzione alla diversità, alle questioni di genere e alle narrazioni del margine. La critica internazionale ne è ormai consapevole, e le scelte dell’Accademia svedese riflettono a loro volta un cambio di passo che sarà sempre più diffuso nella letteratura del XXI secolo.

Può interessarti anche

Dal 2010 ai nostri giorni

Il Premio Nobel per la Letteratura, nell’ultima quindicina d’anni, è diventato più fluido e pluralista.

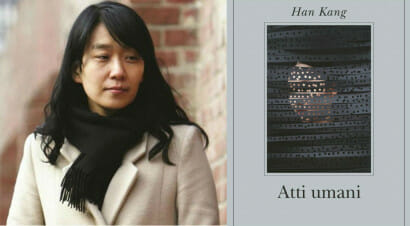

Aperto a un numero sempre crescente di nazioni (Canada, Bielorussia, Tanzania, Corea del Sud…) e di donne – Alice Munro nel 2013, Svjatlana Aleksievič nel 2015, Olga Tokarczuk nel 2018 (che però ha ricevuto il Nobel l’anno successivo, a causa dello scandalo di molestie sessuali in cui è stata coinvolta l’Accademia svedese, e che ha portato a posticipare il conferimento del Premio), Louise Glück nel 2020, Annie Ernaux nel 2022, Han Kang nel 2024 -, ma anche a un’idea meno rigida di letteratura.

Può interessarti anche

Non per niente, è in questa cornice che, nel 2013, Alice Munro vince espressamente in quanto “maestra del racconto breve contemporaneo” (preceduta solo da Mo Yan nel 2012 e da Toni Morrison nel 1993), mentre nel 2016 l’onore va a Bob Dylan (poi assente alla cerimonia ufficiale del 10 dicembre), che viene selezionato “per aver creato nuove espressioni poetiche all’interno della grande tradizione della canzone americana”.

Un allargamento del concetto di letteratura che si unisce a una marcata ibridazione dei generi, evidente in nomine come quelle delle scrittrici appena elencate, nonché di Tomas Tranströmer nel 2011, di Peter Handke nel 2019 e di Jon Fosse nel 2023.

Non manca peraltro una predilezione (ormai tradizionale) per la qualità formale, la densità lirica e la sperimentazione, associata come sempre alle implicazioni etiche e politiche di chi dà voce a episodi di esilio, colonialismo, emigrazione e fuga dai conflitti armati – a partire da Patrick Modiano nel 2014 e fino ad arrivare a Svjatlana Aleksievič nel 2015, ad Abdulrazak Gurnah nel 2021 e a Han Kang nel 2024.

Può interessarti anche

E il Premio Nobel per la Letteratura di domani?

Alla luce di questo excursus, pur essendo impossibile prevedere quali autori e autrici vinceranno il Nobel per la Letteratura negli anni a venire, possiamo comunque farci un’idea generale della direzione che intraprenderà l’Accademia svedese (fondata nel 1786 dal re Gustavo III e composta, lo ricordiamo, da 18 personaggi illustri, tra scrittori, studiosi e storici, che – a meno che non si dimettano – ricoprono questo ruolo per tutta la vita).

Finora l’Europa resta il continente che ha ricevuto più Premi Nobel, con la Svezia che detiene tanti riconoscimenti quanti ne ha ricevuti l’intero continente asiatico (un aspetto su cui, nel tempo, si è espressa spesso anche la stampa).

E tuttavia, negli ultimi decenni, questo orizzonte si è notevolmente ampliato, facendo presupporre che assisteremo sempre più spesso alla vittoria di voci provenienti da aree ancora poco rappresentate in termini culturali, storici e linguistici (a cominciare, forse, dal mondo arabo, che per un insieme di ragioni complesse rimane ancora oggi un po’ nell’ombra).

Il Konserthuset (“Sala dei concerti”) di Stoccolma, in cui tradizionalmente si tiene la cerimonia di consegna del Premio Nobel (GettyImages)

È lecito aspettarci che aumenti anche la rappresentanza femminile e di voci non binarie (finora il Premio non è mai andato a un membro appartenente dichiaratamente alla comunità LGBTQIA+, fatta eccezione per lo scrittore bisessuale Vicente Aleixandre, nel 1977), e che vengano valorizzate sempre di più quelle figure in grado di narrare le grandi ferite del nostro tempo (climatiche, belliche, migratorie…).

Senza dimenticare il probabile interesse (specialmente nel medio e nel lungo termine) per forme letterarie sempre meno canoniche, legate a nuovi generi o a nuovi modi e mezzi espressivi, che potrebbero coinvolgere anche tecnologie piuttosto recenti (o, in senso più lato, l’ambiente digitale).

Che poi le assegnazioni degli anni a venire corrispondano o meno a queste ipotesi, una cosa è certa: il Premio Nobel per la Letteratura continuerà non solo a sancire lo spessore di una singola autrice o di un singolo autore, ma anche a dirci qualcosa di essenziale su come il mondo della cultura percepisce sé stesso e intende raccontarsi.

Letture originali da proporre in classe, approfondimenti, news e percorsi ragionati rivolti ad adolescenti.

Fotografia header: (GettyImages, 15-07-2025)